出版社:上海人民出版社 ISBN:9787208138841 商品編碼:29956450747 品牌:鳳凰新華(PHOENIX 出版時間:2017-03-01 代碼:65 作者:蓋伊·特立斯,範曉彬

" 產品特色

編輯推薦適讀人群 :廣大讀者

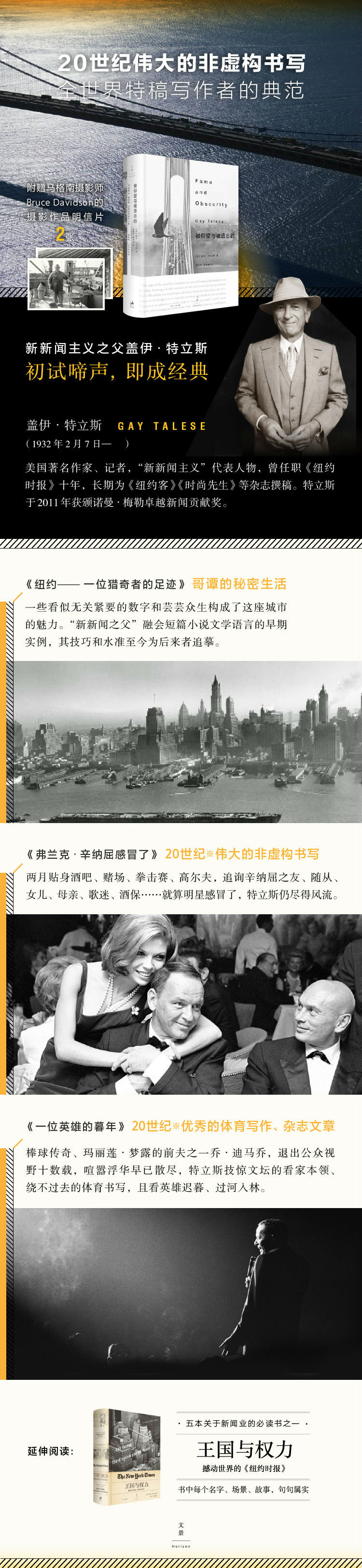

新新聞主義之父蓋伊·特立斯 初試啼聲,即成經典 20世紀偉大的非虛構書寫,全世界特稿寫作者的典範 ● 每個匆匆行走在城市中的人,都有一身故事: 修橋架路工人,地鐵站售票員,《紐約時報》訃告作者,歌星弗蘭克·辛納屈,棒球手迪馬喬…… ● 哥譚的秘密生活——《紐約——一位獵奇者的足跡》 一些看似無關緊要的數字和芸芸眾生構成了這座城市的魅力。“新新聞之父”融會短篇小說文學語言的早期實例,其技巧和水準至今為後來者追摹。 ● 20世紀*偉大的非虛構書寫——《弗蘭克·辛納屈感冒了》 兩月貼身酒吧、賭場、拳擊賽、高爾夫,追詢辛納屈之友、隨從、女兒、母親、歌迷、酒保……就算明星感冒了,特立斯仍盡得風流。 ● 20世紀*優秀的體育寫作、*好的雜志文章——《一位英雄的暮年》 ?? 棒球傳奇、瑪麗蓮·夢露的前夫之一喬·迪馬喬,退出公眾視野十數載,喧囂浮華早已散盡,特立斯技驚文壇的看家本領、繞不過去的體育書寫,且看英雄遲暮、過河入林。?? 內容簡介特立斯之前,沒有人如此打量城市、寫作新聞: 每天,紐約人要喝下46萬加侖的啤酒,喫掉350萬磅的肉,用掉21英裡長的潔牙線。在這座城裡,每天有250人死亡,460人出生,15萬人戴著玻璃或塑料假眼行走。 這是一部紐約交響曲。作者特立斯以他犀利的眼光,精準的筆法向我們展示了紐約風貌:面目模糊的人潮中不為人知的奇聞軼事,鎂光燈下的明星轉身之後的尷尬境遇。俱樂部門口的擦鞋匠、高級公寓的門衛、公交車司機、大廈清潔工、建築工人,與弗蘭克·辛納屈、喬·迪馬喬、彼得·奧圖爾等明星一樣受特立斯尊重,他以同樣的好奇心對待他們。 《被仰望與被遺忘的》全書由《紐約:一位獵奇者的足跡》《大橋》和《走向深處》三部分組成。《紐約:一位獵奇者的足跡》描繪了紐約城中不太為人所知的人物和事件,特立斯捕捉細節的功力凸顯無疑。《大橋》講述的是建設紐約韋拉扎諾大橋給當地居民生活帶來的影響及流動修橋工的生活。修橋工都是些默默無聞的普通人,可正是這些工人冒著生命危險,建成了美國無數的大橋和紐約城裡一座座大橋和摩天大樓。“他們把一個個的地方用大橋連接起來了,可他們自己的生活卻支離破碎。”《走向深處》由11篇美國社會知名人物的小傳構成,這些人物基本上涵蓋了當時美國社會生活的各個主要方面。 作者簡介蓋伊·特立斯(Gay Talese, 1932年2月7日— ),美國著名作家、記者,“新新聞主義”代表人物,曾任職《紐約時報》十年,長期為《紐約客》(The New Yorker)、《時尚先生》(Esquire)等雜志撰稿。 特立斯的雄心是“將非虛構寫作提升到前人未至之境,一探虛構作家之禁臠,與同儕菲利普·羅斯、阨普代克一較短長”,不僅將文學技巧引入紀實書寫,更對美國社會作了切片般的精準分析。 他受《時尚先生》之邀采寫的特稿《弗蘭克·辛納屈感冒了》是新新聞風格的代表性作品,被譽為“新新聞主義”的代表文章,並收錄進“企鵝現代經典”。《王國與權力》位列“關於新聞業,五本必讀的書”;《被仰望與被遺忘的》《鄰人之妻》等作品也無愧時代經典。在他筆下,沒有失敗者、小人物、零餘人,所有人都是主角般的待遇、一切都鮮活無比。全世界特稿記者視其為新聞書寫的典範。 特立斯於2011年獲頒諾曼·梅勒卓越新聞貢獻獎。 目錄前言 D一部紐約—— 一位獵奇者的足跡 紐約:被忽視之城 紐約:匿名者之城 紐約:個性之城 紐約:奇特職業之城 紐約:被遺忘之城 第二部大橋 流動的建橋工人 布魯克林的恐懼 適者生存 廢物與監工 別讓本尼摸著卷盤 橋上之死 空中舞臺 印第安人 重返灣脊 流動癥 第三部走向深處 弗蘭克· 辛納屈感冒了 失敗者 喬舒亞· 洛根的柔軟心靈 一位英雄的暮年 彼得· 奧圖爾:重歸故裡 時尚王國 尋找海明威 舞會結束了 弗蘭克· 科斯特洛的民族背景 喬· 路易斯:步入中年的國王 壞消息先生 ??譯後記??

精彩書摘紐約:被忽視之城 紐約城裡有許多東西不為人知。在這座城市裡,野貓睡在停著的汽車下面,兩隻石犰狳“爬上”了聖帕特裡克大教堂,成千上萬的螞蟻在帝國大廈頂上爬行。螞蟻也許是被風或鳥兒帶到這兒的,不過沒有人敢肯定。在紐約,幾乎沒人知道這些螞蟻的存在,就像人們不知道有位乞丐每天乘出租車到鮑阨裡大街乞討,也不知道有位衣冠楚楚的男人每天從第六大道的垃圾桶裡撿垃圾,更不知道有位號稱具有“超凡洞察力、超凡聽覺和超凡感覺”的巫師常常出沒於西城七十幾街那一帶。 紐約城裡到處是各種奇聞軼事和千奇百怪的信息。紐約人每分鐘眨眼28次,但緊張時每分鐘可能要眨眼40次;大多數在揚基體育場邊喫爆米花邊看棒球賽的人,在運動員投球的剎那間,都停止了口中的咀嚼;還有那些在梅西百貨乘坐扶梯時嚼著口香糖的人,在下電梯前那一刻也會停止咀嚼,好把注意力集中在Z後一步上;工人們清理布朗克斯動物園時,硬幣、廢紙、圓珠筆和小女孩用的錢包隨處可見。 每天,紐約人要喝下46萬加侖啤酒,喫掉350萬磅肉,消耗21英裡長的牙線。在這座城裡,每天有250人死去,460人出生,15萬人戴著玻璃或塑料假眼行走。 公園大道上的一位看門人的腦袋裡至今還殘留著“一戰”時的三顆子彈。幾個年輕的吉卜賽女孩,由於受了電視和識字的影響,離家出走了,她們不想長大之後再做算命師,步她們母親的後塵。每個月都有幾百磅的頭發運到第五大道545號的路易·費德商店。在那裡,德國女人的頭發被加工成金色發套,法國和意大利女人的頭發被加工成深棕色發套。據費德先生說,美國女人的頭發不能做假發套——由於頻繁衝洗和燙發,她們的發質已經很差了。 紐約城裡消裡Z靈通的要數開電梯的人。像看門人一樣,他們極少講話,但卻一直在聆聽。薩迪餐廳 的看門人總是認真聆聽那些看完首場演出從此經過的觀眾對該劇的評論。他聽得非常認真,於是,在大幕落下十分鐘之後,他就能準確地告訴你,哪些劇會火爆,哪些劇會失敗。 每天晚上,百老彙都會駛來一輛又大又黑的1948款勞斯萊斯。一位身材瘦小的女人,一手拿著《SJ》,一手拿著一個上面寫著“受神譴的人不能進天堂”的牌子,從裡面跳出。她走到街角處,向來百老彙的那些無數的“罪人”大喊大叫,有時一直喊到凌晨3點。然後,再由司機開著那輛勞斯萊斯,把她送回韋斯特切斯特。 此時,除了一些失眠的夜遊者、拉活兒的出租車司機及白天黑夜都立在商店櫥窗裡的一群表情世故的人體模特外,第五大道上已空無一人。這些人體模特的臉上都呈現著冰冷、完美的微笑——這些微笑都是由陶制嘴唇、玻璃眼珠和顏料脫落前一直紅肜肜的臉頰構成的。像站崗的士兵一樣,她們守衛在第五大道的兩側。這些櫥窗模特注視著寧靜的街道,頭部微偏,手臂伸出;纖細修長的橡膠手指似乎在索取根本不存在的香煙。凌晨4點,一些商店的櫥窗就變成了由這些婀娜多姿、身形修長的女神構成的仙境。所有這些女神仿佛在剎那間被定格一般:有的仿佛匆匆趕去參加聚會,有的似縱身躍入遊泳池,有的則身著巨大的藍色睡袍漫步於天際。 令人有這種想像既是神思所至,也是由於人體模特制造師的精湛技藝。人體模特制造師的信條是,天底下沒有兩個完全一樣的女人,即使是塑料或石膏制成的。因此,派克與派克的模特看上去青春靚麗,天真無邪;羅德與泰勒百貨的模特則顯得婀娜多姿,玲瓏剔透;薩克斯的模特端莊優雅,不乏成熟女性的魅力;而波道夫的模特則一概顯出一副CY年齡的典雅高貴。第五大道上的櫥窗模特都是以世界上Z迷人的女性為模型制造出來的。例如,蘇齊·帕克就是百斯特公司人體模特的原型,而從薩克斯公司的人體模型身上則可以看出碧姬·芭鐸的身影。由於模特制作師的精湛技藝和執著追求,這些模特各個線條分明、栩栩如生。也許正因為如此,纔會有那麼多的紐約人為這些人造美女所傾倒,做出各種離奇古怪的事情。例如,那些櫥窗布置者經常會和人體模特對話,並賦予她們昵稱;此外,櫥窗裡的裸體模特因吸引男人而招致婦人憎恨,以致在紐約城裡被禁止展出;更有甚者,一些人體模特會遭到變態者的攻擊。曾有人發現,懷特普萊恩斯一家商店的一個苗條的人體模特被遺棄在地下室,身上的衣服被扒光,臉上化的妝被弄得亂七八糟,身體上明顯有QJ未遂的跡像。於是,一天夜裡警察設了埋伏,抓住了那個襲擊者——這家商店的搬運工,一位身材矮小的羞澀男子。 當街上車流稀少、大多數人都進入夢鄉的時候,紐約城一些街區的貓開始活動了。它們敏捷地在大樓陰影裡穿行;守夜人、警察、垃圾清運工和其他夜間遊蕩者都能看到它們 —但它們很快會從你的眼前消失。大多數的貓都集中在漁市、格林威治村、東區或西區的某些街區,因為那裡到處都是垃圾桶。可以說,這座城市裡的每個角落都有流浪的野貓。在第五十四街這樣繁忙的街區,徹夜工作的垃圾清運工僅在一天清晨就在齊格菲爾德劇院附近發現了20多隻野貓。夜間,成群結隊的野貓在河邊碼頭附近遊蕩,尋找老鼠。地鐵巡道工曾發現地下也住著貓,盡管有些貓偶爾被帶電的鐵軌電死,但它們似乎從未被火車撞上過。大約有25隻貓生活在大中央車站的下面,它們由地鐵工人喂養,從來不曾漫步於日光之下。 紐約街道上那些自由自在地到處遊蕩、從沒有人給它們洗澡的野貓,與公寓裡的家貓們的生活完全不同。大多數野貓都飽受跳蚤的叮咬,有許多還死於食物中毒、風寒和營養不良。它們的平均壽命隻有兩年。而家貓可活10到12年,或更長時間。每年,在紐約城,美國防止虐待動物協會(ASPCA)要殺死10萬隻無人認領的野貓。 “哥譚”市 的那些野貓很少能再過上安逸的生活,它們往往斃命於出生的街區。曾有一位貴婦收養過一隻被ASPCA救起的被跳蚤咬得遍體鱗傷的野貓。這隻貓現在住在東區一座豪華的公寓裡,夏天到來時,它就隨這位女士到長島的別墅消夏。當聽說一些囓齒動物在聯合國文件櫃裡肆虐時,美國愛貓協會曾把兩隻無家可歸的貓運到聯合國總部。協會主席羅伯特·洛薩·肯代爾說:“這兩隻貓會對付那些鼠輩的。”這兩隻貓似乎在聯合國過得很開心,其中一隻常常躺在一本漢語字典上睡覺。 在紐約的每個街區,野貓們都由一隻Z大Z強壯的母貓支配。除了這個頭兒之外,野貓群裡沒什麼組織可言。這些無家可歸的野貓可以分為三類:純種野貓、波希米亞式野貓及在食品店(或餐館)“兼職”的野貓。 野貓以偶爾未蓋上蓋兒的垃圾桶或老鼠為生,一般不願與人交往。即便是對那些給它們提供食物的人,它們也不願理睬。這些桀驁不馴的野貓一眼就可以認出:它們毛發凌亂,表情漠然,眼睛睜得大大的,目光中充滿野性。 然而,波希米亞式野貓卻不那麼野性十足,它們遇到人一般不會逃走。常有些喜歡貓的多愁善感的人(大多數是女人)每日在街上給它們喂食,用“乖孩子”、“小天使”、“小可愛”這類字眼稱呼它們。每當有人把她們的慈善對像叫作街頭野貓時,她們往往會勃然大怒。大多數過著波希米亞式生活的流浪貓都能非常準時地來到喂食地點,以至於一位貓愛好者甚至提出了貓能辨別時間的理論。他以一隻灰色母貓為例,這隻母貓一周五次,每天下午5點10分準時出現在百老彙與第十七街交會處的一座寫字樓裡,等待電梯工給它喂食。但是,這隻貓卻從不在周六和周日出現,它似乎知道這兩天人們不上班。 在食品店或餐館兼職的貓,往往是一隻改過自新的波希米亞式野貓,它喫得很好,能夠趕走老鼠,但一般隻把商店當作旅館,喜歡在夜深人靜時到大街上遊逛。盡管工作時間自由,它仍然享有它Z接近的同類(那些“全職”、完全家養或店養的貓)的大部分優厚待遇——包括到窗臺上睡覺的特權。布利克街一家熟食店裡的一隻改過自新的波希米亞式野貓常常藏在門後,並能把所有試圖尋找施舍的其他流浪貓趕跑。 在紐約,由於大型超市紛紛而至,小食品店越來越少,食品店裡的“全職”貓的數量急劇下降。由於有了更好的防鼠措施、改進的食品包裝以及更好的衛生條件,像A&P 這樣的連鎖店已很少再養貓防鼠了。 然而,在碼頭上,人們對貓的需求卻依然如故。有一個碼頭工人對貓有過敏癥,他就下毒藥毒死了那裡的貓。結果不到一天的時間,那裡的老鼠就泛濫成災了。工作時,工人們看到成群的老鼠在箱子上爬。在九十五號碼頭,老鼠開始偷喫碼頭工人的午餐,甚至開始攻擊人。結果,他們不得不緊急地從附近街區調來野貓。現在,鼠患終於得到了控制。 一位碼頭工人說:“貓在這裡根本無法睡覺,一旦它們睡著了,老鼠就會把它們喫掉。我們這兒已有老鼠咬死貓的先例了,但這種情況不常發生,大多數碼頭野貓都是非常兇猛的。” 清晨5點,在曼哈頓隨處可見疲倦的鼓手和趕著回家的酒保。公園大道已變成鴿子的天下,它們在大街中央信步漫遊。這是曼哈頓Z美的時光。大多數夜間出沒的人已不見了蹤影—而白天活動的人群還未出現。卡車司機和出租車司機全神貫注地開著車,他們不想破壞這種寧靜,不願打破空曠的洛克菲勒中心廣場的寂靜,不願驚擾富爾頓漁市那個一動不動的守夜人的美夢,也不願吵醒開著收音機在小丑路易商店旁酣睡的加油站伙計。 清晨5點,百老彙的常客們要麼回了家,要麼去了那些24小時營業的咖啡店。在那裡炫目的燈光下,你可以清楚地看到他們的胡須和穿著。第五十一街上,一輛新聞采訪車正停在路邊,上面坐著一位無事可做的攝影記者。他幾個夜晚都守候在這裡,透過擋風玻璃觀看街景,用不了幾天,他就成了一個敏銳的夜生活觀察者。 他說:“凌晨1點,百老彙到處是達官貴人和從阿斯特酒店出來的身穿白色晚禮服的年輕人—這些年輕人駕著他們父親的小汽車去參加舞會;你還會看到走在回家路上的清潔女工,她們通常戴著小方巾;到凌晨2點,有些喝酒的人已不能自持了,這時常常是酒吧打鬥發生的時間;到了凌晨3點,夜總會裡Z後的表演結束,大多數遊客和出差的采購員都回到旅館;凌晨4點,酒吧關門,醉鬼們搖搖晃晃地出來,還有那些專門利用醉漢神志不清時騙取他們錢財的皮條客和妓女;清晨5點,街上一片寂靜。此時的紐約城是個完全不同的城市。” 清晨6點,早班工人開始絡繹不絕地從地鐵中湧出。百老彙已開始車水馬龍了。瑪莉? 伍迪夫人迅速起床,快步衝進她的辦公室,給幾十個睡意正濃的紐約市民打電話,用一種很少會有人感謝的銀鈴般的聲音說道:“早晨好!該起床了。”20年來,作為西部聯盟電話公司的叫早服務員,伍迪夫人已把幾百萬人從睡夢中叫醒。 早晨7點,一位頭戴藍色貝雷帽、身穿套頭毛衣的滿面紅光的老人,匆匆地從公園大道走來。他看上去很巴黎,正要去拜訪他那些富有的女主顧。他必須行動迅速,因為隻有這樣,纔能完成每位顧客在早飯前的短暫全身按摩。身穿制服的門童與他熱情地打招呼,他們或者叫他“俾斯”,或者“麥基”,他就是大名鼎鼎、無人不曉的按摩師俾斯·麥基。 麥基先生行動敏捷,身姿挺撥。他手裡總是提著黑色的皮箱,裡面裝滿干他這行所需要的擦劑、浴液和毛巾。他矯捷地上了電梯;半小時之後,他已下了樓,奔向另一位女主顧——歌劇明星,電影明星,或許是位女警官。 俾斯·麥基曾是一位輕量級拳擊手,20年代在巴黎開始他的按摩師生涯。在一場歐洲巡回賽中輸掉比賽後,他心灰意冷,永遠退出了拳壇。經朋友介紹,他上了一家專門培訓按摩師的學校。六個月後,他便有了他的D一個主顧——克萊爾·露絲,當時主演電影《佛裡–貝爾格》的女明星。她很喜歡他,給他介紹了許多顧客—波爾·懷特、瑪莉·皮克福德,還有一位唱瓦格納歌劇的粗壯女高音歌唱家。麥基的生意曾非常好,隻是由於“二戰”爆發,他纔離開了巴黎。 到曼哈頓後,以前歐洲的老顧客來紐約時仍然光顧他這裡。盡管他現在已經是快70歲的人了,但身體依然健壯。俾斯每天要給七位顧客按摩。他那粗大手指和寬厚手臂接觸女性的皮膚時,會讓人有一種奇跡般的舒適感。他非常謹慎,這正是那些有身份的紐約女士喜歡他的原因。他到她們每個人的公寓為她們按摩。他擁有她們臥室的專用鑰匙,常常是她們在清晨見到的D一個人,她們躺在床上等候他的到來。他從來不透露顧客的姓名,她們大多數是中年人,而且都十分富有。 “女人都不想讓別的女人知道她們的秘密,”俾斯解釋道,“我是了解女人的。”他不假思索地補充了一句。毫無疑問,他對女人的確很了解。 俾斯每天早晨從那些門童身旁經過。一般來說,他們都是一群謙恭的、口齒伶俐的人行道外交家,常常因為能與那些曼哈頓Z有權勢的男人、Z漂亮的女人和Z高傲的寵物狗交往而引以為榮。這些門童都很高大,體形像哥特人,有一雙敏銳的眼睛,即使在大霧天,也能在一個街區之外發現Z舍得給小費的客人。 東區有些酒店的門童自我感覺相當不錯。他們的制服裝飾得特別華麗,仿佛帥的制服出自同一裁縫之手。酒店門童大多善於各種聊天:瑣碎閑聊,高談闊論,還有背後議論;他們善於記住人名,對行李箱包皮革的質地也相當有研究。(他們還常根據行李來判斷客人的富有程度,而不是靠客人的衣著。)今天,曼哈頓共有650名高級公寓門衛,325名酒店門童—僅在華爾道夫–阿斯托裡亞酒店就有14名門童。此外,還有那些無具體數字但數量驚人的餐廳、劇院門童,夜總會門童,招徠顧客的門童,及那些無固定服務地點的門童。 那些無固定服務地點的門童是些無組織的流浪人員,他們通常沒有制服,但有租來的帽子。他們嗅覺靈敏,到那些車水馬龍的地方為客人開車門,比如在歌劇演出、音樂會、拳擊冠軍賽賽場及會議大廳之外。青銅軌道俱樂部的門童克裡斯托斯·阿謝米歐說,那些無固定服務地點的門童知道他什麼時候休息,每逢周一和周二他休息,他們就會在離他上班的第七大道不遠的第四十九街上搶生意。 那些招徠客人的門童身上穿著的制服有的是租來的,但頭上戴著的帽子卻是自己的。一般情況下,他們站在有演出的爵士樂俱樂部門前,除了開門和招呼出租車司機之外,還會小聲地從過往行人中招攬顧客,柔聲但清晰地喊著:“快來看啊,不收門票。美女如雲,新來的阿拉斯加女皇!” 盡管紐約城裡沒有一個門童不抱怨他們的收入太低、地位低下,可許多酒店門童承認,生意好的時候,他們光小費一項收入就能達到2。尤其是下雨時,許多人都想叫到出租車,那些為客人送上雨傘或叫出租車的門童,幾乎都能拿到小費。 下雨時,曼哈頓的車流很慢,人們往往因交通擁堵而失約。酒店的前廳裡,人們或是懶洋洋地斜靠在沙發上看報,或是因無處可坐、無人說話又無事可做而漫無目的地四處走動。這時很難叫到出租車。百貨商店的生意比平時下降一成半到二成半。因為沒有了觀眾,布朗克斯動物園籠子裡的猴子也顯得無精打采,看上去似乎比那些困在酒店休息廳裡的人更加無所事事,百無聊賴。 一些紐約人因下雨而變得神情陰郁,而另一些人卻喜歡下雨,喜歡在雨中漫步。他們說紐約的建築在雨中看上去更清爽干淨——仿佛籠罩在乳白色的光中,就像莫奈的油畫。下雨時紐約的自殺事件比平時少。雨過天晴後,紐約人看上去又很開心了。而那些抑郁的人會變得更加抑郁,又會有更多的ZSWS者被送到百樂威醫院。 但是,對於雨具商、衣帽間女服務生、酒店侍者和英國總領事館的雇員來說,下雨天卻是個令人興奮的日子。英國總領事館的人說,綿綿細雨能喚起家鄉的感覺。聯合愛迪生公司表示,紐約人在雨天要比在晴天時多花1的電費。成千上萬條褲子在雨天失去了褲線,遇到這樣的天氣時,第四十五號街上的諾頓洗衣公司每天平均要多熨125條褲子。 ??雨水會弄髒那些叫不到出租車的時裝模特眼上的睫毛膏,也會使時報廣場 上的征兵軍官、抗議者、擦鞋匠和強盜變得無所事事——在這種天氣裡,他們也都會失去工作熱情。??

前言/序言本書的大部分章節都采用一種被人們稱為“新新聞”、“新聞小說”或“準新聞”的報道文學體裁,後一種名稱是已故評論家德懷特·麥克唐納(Dwight MacDonald)對這一體裁的貶義稱謂。與其他一些評論家一樣,他也對這種體裁持懷疑態度,認為使用這種體裁報道新聞的記者是為了追求戲劇性的效果,因此他們往往會對事實進行篡改加工,從而歪曲事實真相。 我完全不同意這種觀點,“新新聞”雖然讀起來像小說,但本質上不是虛構的小說。它追求的是一種更廣泛的真實性,這種真實性光靠簡單羅列事實、使用直接引語及堅持傳統報道的嚴格組織形式這三種新聞撰寫手段是不能達到的。“新新聞”這一手法允許,而且要求,用一種更具想像力的方法,對人物和事件進行報道;它允許作者像大多數作家一樣把自己融入到文章當中;也允許作者像包括我在內的其他作者一樣,從一種旁觀者的角度去看待所報道的人物和事件。 在各種場合對人物進行觀察,記錄他們的各種反應,以及別人對他們的反應時,我力圖做到既能全面跟蹤人物,又能使自己不對人物產生影響,努力把握整個場面、人物對話、情緒、衝突、緊張關繫、戲劇性場面。這樣我就可以從主人公的角度去寫故事了,有時能揭示我所描述的那個時刻主人公所表現出的思想。當然,這後一種洞察力完全取決於文章中主人公的合作,如果作者贏得了他(她)的信任和信賴,那麼,通過當面采訪,在恰當時間提出恰當的問題,了解和報告他人內心思想也不是不可能的。 我在過去寫的四本書中曾廣泛使用過這種方法,包括《鄰人之妻》(Thy N Wife)一書。這本書於1980年出版,描述的是艾滋病到來前的“性解放”時代中幾對美國夫婦的私人性生活及正在變化的道德觀。我對這種報道體裁的興趣一直延續到了20世紀90 年代,它讓我CY了我一般所采用的“旁觀者”的角色,開始探索我自己及我的父輩們的個人生活,使我完成了Z近出版的《移民家世》(Unto the Sons)一書。 但是,在1992年重讀《移民家世》時,我注意到書中有許多觀察甚至句子都是60年代我寫你們手中拿著的這本《被仰望與被遺忘的》(Fame and Obscurity)時就已發現的事情或寫出的句子。盡管它沒有達到我所提出的創造性非虛構寫法中的全部標準,但它確實標志著我在文風上的一種轉變,即從《紐約時報》(New York Times)所采用的舊的新聞撰寫手法轉變到《時尚先生》(Esquire)雜志由已故的哈羅德·海伊斯(Harold Hayes)擔任主編時所提倡和鼓勵的一種更大膽、更具難度的報道形式。 我於1960 年開始為《時尚先生》寫文章,Z早寫的是一篇關於紐約城裡的一些無名者的散文。那是我當記者時在城裡四處采訪的過程中踫到的一些有關無名人士的小畫像及奇聞軼事。《時尚先生》雜志發表這篇文章後,我對它進行了補充,寫成了一本插圖小書,1961 年哈珀與羅出版公司以《紐約—— 一位獵奇者的足跡》(New York—A Serendipiter’s Journey)為名出版了該書。其中的文章就是本書的D一部分,它代表著青年時代的我眼中的紐約,裡面混雜著各種驚奇和敬畏。它使我認識到這座城市是那麼的破爛不堪,有那麼多地方還不盡人意,同時,我也深深體會到E. B. 懷特(E. B. White)的話是多麼正確。懷特先生早在多年前就寫道:“沒有人應該來紐約生活,除非他認為自己總是幸運的。”從這些文章裡也可以看出我使用小說技巧的一些早期征兆,即我努力想把歐文·肖(Irwin Shaw)和約翰·奧哈拉(John O’Hara)短篇小說所使用的那種語言融入到我的新聞報道中。 本書的第二部分,即被稱為《大橋》的那一章,是我花了數月的時間對那些與眾不同的修橋工進行觀察研究後寫成的。從1961年起,這些流動修橋工就開始在紐約建造史泰登島與布魯克林之間的韋拉扎諾海峽大橋(Verrazano-Narrows bridge)。1961年至1964年間,我把能抽出的時間全部花在了大橋工地上,不僅走訪了哈德孫河兩岸的工棚,而且還常常戴上安全帽出沒於工人中,與他們一起爬上距海面600英尺高的鋼梁和纜索上。在這些腳步穩健的修橋工中,有幾位是來自蒙特利爾附近的卡納瓦加居留地的美洲印第安人;周末我也偶爾隨他們一起回家,結果發現那些喝了威士忌的司機開車奔波於往返路途時,比大風天在高空中的狹窄鋼梁上行走更危險,也更令人恐懼。我永遠忘不了我們的汽車衝下公路,急速擦過路邊那一排排紅杉樹的情景。有一次,我們的車子竟然跟一頭跳過馬路的梅花鹿發生了一次小車禍。 就是這樣的旅行使我完成了《大橋》一書,1964年由哈珀與羅出版公司以插圖形式出版。本書中的那部分文章與原來出版時完全一樣,因此,按90年代的說法,文中的一些語言,從政治角度來講是“不正確的”。我沒有把印第安人叫成“美洲原住民”,也沒有把男主人公對漂亮“妞兒”吹口哨改成對“年輕女士”吹口哨。另外,對一些講到人們富裕程度的詞我也未做改動,也許我當時所描寫的那種“富足生活”算得上今天的貧困水平。 本書第三部分,我集中描寫了曾經活躍在社會各個舞臺上的幾位名人的夢想與逝去的輝煌——這些人物包括歌唱家弗蘭克·辛納屈、棒球明星喬·迪馬喬、前拳王弗洛伊德·帕特森、演員彼得·奧圖爾,還有《時尚》雜志上的那些封面女郎、文學人物喬治·普林頓及其紐約“東區軍團”——在刻畫第三部分這些人物及其他人物時,我使用了同一種寫作風格,很接近我所喜歡的幾位短篇小說家那種令人仰慕的嫻熟優美的風格。 其中成文較早的一篇人物紀事是我在1962 年為《時尚先生》雜志寫的一篇關於退役後仍很活躍的拳擊手喬·路易斯的記載。這篇故事首先描寫了50 歲的喬·路易斯在紐約與一些美貌女郎花天酒地玩了三天之後,回到洛杉磯與前來接他的第三任妻子( 一位律師)見面的場景—那是一種HY味很濃的對話,這或許是受歐文·肖的故事《夏日盛裝的女孩們》(Girls in Their Summer Dresses)的啟發而寫成的。歐文·肖的這部小說中有很多描寫夫妻在街上鬥嘴的場面。 寫《喬舒亞·洛根的柔軟心靈》時,我遇到這樣一件事:一天下午,我去劇院觀看洛根排練,突然,他和他的明星克勞迪婭·麥克尼爾發生了一場爭吵,這場爭吵不僅比排演的節目更具戲劇性,而且也是我按常規報道形式接觸主人公時所不能揭示的。在為寫辛納屈紀事收集素材時(《弗蘭克·辛納屈感冒了》),我發現隻要能觀察主人公,即便是遠眺,主人公的合作或不合作也就不再重要。我在洛杉磯時辛納屈並不合作。對他來講,我來得不是時候,當時有許多事情讓他心煩,其中一件就是他的感冒,因此我沒有得到他許可的采訪機會。然而,在我對他進行觀察的六周多的時間裡,通過看他錄音、拍電影以及在拉斯韋加斯賭錢,我觀察到他內心中更深刻的一面。我看到了他認為我走得太近時所表現的那種情緒變化、不滿和懷疑,以及他在信賴的朋友中充分放松時的那種快樂、禮貌及魅力。通過觀察他的一言一行以及周圍人對他的反應,我的收獲遠比能坐下來與他談話大得多。 1965年,我在舊金山開始準備有關迪馬喬的素材時,他是更不情願合作的一個主人公(《一位英雄的暮年》)。六個月前我在紐約見過迪馬喬,那時他答應在我寫文章時給予合作。 但是,在我出現在舊金山漁夫碼頭他的飯店外時,他的態度卻完全變了。然而,我Z初受到的冷遇給我提供了一個非常有趣的開場,使我有幸成為一名見證人,還有幸成了他活動的參與者。幾天之後我能夠再次見到迪馬喬,是因為我求助一位迪馬喬的朋友和幾個高爾夫球伴,我請求他們讓我跟隨他們四人一起去一個18個洞的高爾夫球場觀看他們打球。迪馬喬特別討厭打丟球,比賽當中他打丟了三次球,我都為他找了回來,在這之後,迪馬喬對我的態度發生了明顯的改變,我被邀請去觀看他們另外的幾場高爾夫球比賽,還被邀請晚上和他的朋友們一起去舊金山的諾瑞酒吧玩,我對他的了解大部分是在那兒得到的。 除了幾處小的改動,例如重新恢復了《時尚先生》雜志換掉的彼得·奧圖爾所使用的幾個十分形像的世俗詞彙,我在本書中對文章未做過任何改動,它們隻不過集合了我以前所寫的一些作品。如前面所說,這些文章和我以後較有名的那些書中所使用的寫作風格有一定的聯繫。有關迪馬喬、弗蘭克·辛納屈及黑幫頭目弗蘭克·科斯特洛的幾篇文章都包含著一些我在另一本關於黑手黨的書籍——《父輩的榮譽》(Honor Thy Father)中得以擴展詳述的主題。在我剛纔提到的Z近由常春籐出版社出版的《移民家世》一書中,這些素材又被以一種不同的、更加個性化的方式發掘並利用。本書Z後一篇人物紀事《壞消息先生》描述的是我在《紐約時報》編輯部時就認識的一位專門從事悼文寫作的無名記者的生活。我曾在《時尚先生》雜志上寫過有關他的故事,那是我D一次把一個報業同事介紹給全國讀者。四年後,即1969年,我又出版了一本關於《紐約時報》的書,書中我對這些同事進行了深刻的刻畫,這就是我的D一本暢銷書《王國與權力》(The Kingdom and the Power)。《鄰人之妻》的創作主要來源於我對“邪惡思想”與性罪惡的好奇心,這種“邪惡思想”與性罪惡正是教區學校的修女們以及牧師們常常掛在嘴邊的,它們貫穿了我整個童年生活,正如我在《移民家世》中所描述的那樣。 我的創作生涯大致就是這樣的。一位作家總會有些自己鐘愛的話題和題材,這些東西在他的創作生涯裡出現和再現都是難以預料的。作家的寫作技藝在不斷完善,但他的那些幻想卻依然如故。 蓋伊·特立斯 1992年8月

" |