| | | | 當知識分子遇到政治(精) | | 該商品所屬分類:文化 -> 文化理論 | | 【市場價】 | 315-456元 | | 【優惠價】 | 197-285元 | | 【介質】 | book | | 【ISBN】 | 9787508646541 | | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品

一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品

一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品

一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品

| | 【本期贈品】 | ①優質無紡布環保袋,做工棒!②品牌簽字筆 ③品牌手帕紙巾

|

|

| 版本 | 正版全新電子版PDF檔 | | 您已选择: | 正版全新 | 溫馨提示:如果有多種選項,請先選擇再點擊加入購物車。*. 電子圖書價格是0.69折,例如了得網價格是100元,電子書pdf的價格則是69元。

*. 購買電子書不支持貨到付款,購買時選擇atm或者超商、PayPal付款。付款後1-24小時內通過郵件傳輸給您。

*. 如果收到的電子書不滿意,可以聯絡我們退款。謝謝。 | | | |

| | 內容介紹 | |

-

出版社:中信

-

ISBN:9787508646541

-

作者:(美)馬克·裡拉|譯者:鄧曉菁//王笑紅

-

頁數:226

-

出版日期:2014-08-01

-

印刷日期:2014-08-01

-

包裝:精裝

-

開本:32開

-

版次:1

-

印次:1

-

字數:142千字

-

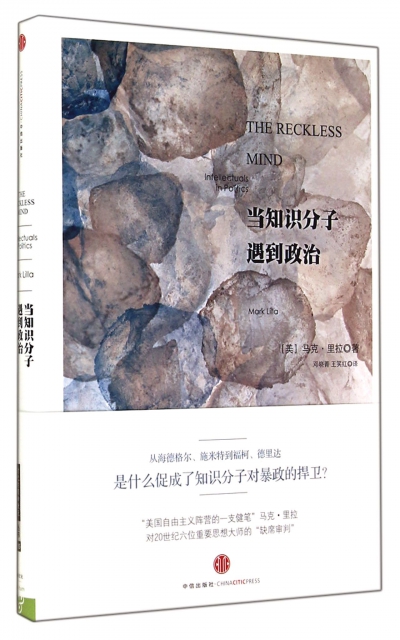

從海德格爾、施米特到福柯、德裡達,是什麼促成了知識分子對暴政的捍衛?

“美國自由主義陣營的一支健筆”馬克·裡拉對20世紀六位重要思想大師的缺席審判。

《當知識分子遇到政治》媲美《被禁錮的心靈》《知識分子的鴉片》的經典作品,檢視知識分子的政治參與,直面人類心靈的暴政潛能。

《紐約時報》《紐約書評》《泰晤士報》《南方**》《新民周刊》等**外媒體一致**。

-

知識分子一定是照亮公共空間的火焰嗎?

理想主義的人要失望了。海德格爾、施米特、本

雅明、科耶夫、福柯、德裡達,六位思想大師,六條

政治歧路。

以六位著名知識分子的生平行藏為據,馬克·裡

拉講述這些思想家如何及為何被激情或時代風潮所迷

惑。這些智識豐贍、影響過人的知識分子也曾筆底戰

栗,或隱蔽或公開地偏向、支持極權主義,對暴虐政

治制造的人類苦難,或拒絕承認或文過飾非,甚至視

而不見。他們的故事充滿20世紀的激情與失落,他們

的思想依然宰制今日有關人類處境的各種論述。

馬克裡拉不止於剖析這些親暴的政知識分子,而

且揭示出暴政在人類心靈中的心理根源:“隻要人們

思考政治,隻要思考沒有終結,那麼服從於某一理念

的誘惑就還會存在,激情會使得我們放棄自己的首要

責任,亦即控制內心的暴君。暴政並沒有死亡,無論

是在政治上,還是在我們的靈魂中。”

盡管《當知識分子遇到政治》是一本研究知識分

子的著作,卻並非為知識分子而寫。歷史行而無遠,

這本書恰似一記幽微的鐘聲,既敦請知識分子實踐“

責任的政治”,也提醒社會公眾對“政治的激情”保

持必要的警惕。

-

致中國讀者

序言

第一章 馬丁·海德格爾 漢娜·阿倫特 卡爾·雅斯貝爾斯

第二章 卡爾·施米特

第三章 瓦爾特·本雅明

第四章 亞歷山大·科耶夫

第五章 米歇爾·福柯

第六章 雅克·德裡達

後記:敘拉古的**

譯後記

附錄:現代性的多重面目

-

哲學與愛有何關聯?在柏拉圖眼中,兩者息息相

關。愛者不一定是哲學家,哲學家卻是**真摯的愛

者,唯有他們懂得愛所盲目追求的事物。愛在我們心

裡喚起的是對理念之美的潛意識記憶,這一記憶讓我

們痴狂;正如《會飲篇》209b的優雅行文,我們會被

一種強烈的渴望驅使,要尋找伴侶並“誕育在美之中

”。節制有度的人會透過知性與理性結為一體,這也

是哲學家的目標,而有的人缺乏節制,在肉欲上傾注

自己的**並被塵世束縛。

柏拉圖說,因為愛欲不總是導向哲學,所以必須

極謹慎地對待它。如果愛欲萌生在一個無節制的人的

身上,靈魂就會陷入感官的愉悅,對金錢的愛,醉態

以至癲狂。愛欲的力量極為強大,它會**我們的理

性和自然本能,將它們引向自己的目的並成為靈魂的

僭主。柏拉圖在《理想國》中讓蘇格拉底發問,如果

暴政不是一個人被自己*低下的欲望主宰,對人民進

行不公正的統治,那麼它又是什麼?根據柏拉圖的界

定,愛欲是飄浮於人與神之間的魔力,幫助我們上升

,或者將我們的靈魂輸送到卑微而痛苦的生活中,並

連累他人一起經受磨難。哲學家與僭主,*高尚與*

低等的人類,就是通過愛的力量中某種乖戾的伎倆聯

繫在一起的。

我們已不再習慣於這樣來思考愛欲了。在我們看

來,情欲吸引、思想活動、政治世界都是獨立運轉的

、**不同的領域,受不同的規則支配。因此,我們

還沒有做好準備,去理解我們所處時代的知識界中*

非同尋常的故事,亦即馬丁海德格爾、漢娜阿倫特和

卡爾雅斯貝爾斯之間的愛與友誼。這三位思想家初識

於20世紀20年代,不久後即因為對哲學共同的**而

同氣相求。但隨著他們卷入震動歐洲乃至世界的政治

劇變中去,對哲學的**就流溢到他們個人生活和政

治信念的各個方面。海德格爾和阿倫特年輕時的情侶

關繫已為世人周知,但這並沒有太多發人深省之處。

真正重要且值得認真反思的是:在思想家的生活與當

代暴政的魅惑中,這三個人如何定位自身的哲學熱情

?

海德格爾和阿倫特的戀愛*早是由伊麗莎白揚-

布魯爾(ElisabethYoungBruehl)在其引人入勝的

傳記《漢娜阿倫特:為了世界的愛》中予以披露的,

因為揚-布魯爾女士下筆謹慎,所以她的描述在當時

並未引起公眾注意。然而,數年前,隨著埃爾貝塔埃

廷格(Elzbieta Ettinger)的《漢娜阿倫特與馬丁

海德格爾》的出版,這段愛情成了令人反感的話題。

埃廷格教授滿心希望用這本小書制造一個丑聞,她做

到了。在創作阿倫特的傳記時,她得到閱讀阿倫特與

海德格爾之間往來信件的許可。根據文稿遺囑執行人

制定的條款,很少有人讀過這些通信,*不允許任何

人引用。讀罷這些信件,埃廷格趕緊將這一愛情故事

發表,詳盡地解釋了海德格爾的信件並直接引用了阿

倫特的回信。

埃廷格將阿倫特和海德格爾之間描繪成極為病態

的關繫,這場戀愛從1924年他們相遇,持續到1975年

阿倫特遽然辭世。在她筆下,海德格爾是一個殘酷無

情的掠奪者:他引誘了自己天真而不諳世事的年輕學

生,又出於自身目的而拋棄她;在她1933年逃離德國

時無視她的困境,在戰後卻又利用她作為猶太思想家

的聲名來修復自己因納粹主義而受損的名譽和思想。

至於阿倫特,埃廷格認為她是個受辱的受害者,遭受

著海德格爾這個男人的輕視和拒*,卻不遺餘力地幫

助提升海德格爾作為思想家的地位,罔顧他在智識層

面上支持希特勒。阿倫特這樣做是出於需要父親形像

關愛的深層心理需求,還是對自己猶太人身份的仇恨

,抑或是為了迎合一個她誤認作天纔的騙子?這是一

個埃廷格無力回答的問題。於是,她就在未完整閱讀

信件的基礎上列出了這三種假設。從任何角度看,這

都是一本不負責任的書。

然而丑聞已釀成了,阿倫特的批評者們抓住這一

點不放,將這作為她在學術上不值得信任的證據。近

年來,她的捍衛者們在作品中將她作為聖徒頂禮膜拜

,因此在回應上也未見遲疑,但回應卻軟弱無力。此

外,*重要的是,除了埃廷格教授以外,幾乎沒有人

看過那些信件。在這個關頭,海德格爾和阿倫特的文

稿管理人站了出來,同意發表他們擁有的全部信件,

好讓真相大白於天下。由於海德格爾銷毀了阿倫特的

所有早期信件,她也很少留有副本,這就造成了四分

之三的信件來自海德格爾一方的局面。不管怎麼說,

這個工作還在繼續進行,並使得我們現在有了德文版

的書信集,其編輯縝密,注釋甚是有用。這個決定是

明智的,因為刊行的信件並不僅僅是將材料予以公示

。書信集將海德格爾與阿倫特的關繫放在了*具智識

意義的、全新的背景下,呈現了他們之間的哲學友誼

,以及與共同的朋友——存在主義思想家卡爾雅斯貝

爾斯——的友誼。P3-6

| | |

| | | | |

|